技术资料,点击播放按钮观看

一、烟草青枯病发病时期

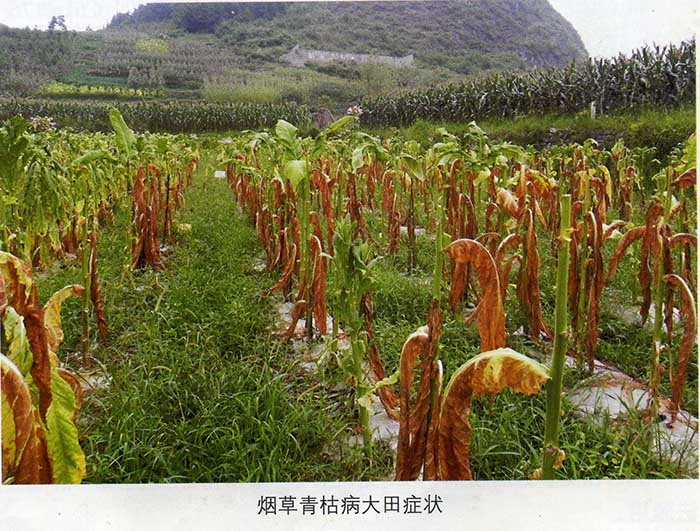

烟草青枯病在苗期和大田期均能发生,主要侵染期在大田早期,但症状发作高峰期在旺长期以后。因气候因素的影响,南方在6-7月的高温高湿下进入病害高发期,北方烟草7-8月才陆续进人发病高峰。

二、烟草青枯病发病过程

1.烟草青枯病为土传病害。自然状况下,青枯病菌通常从烟株的根部侵入,而且在根系有伤口的条件下更容易侵入,在菌量较大时,即使没有伤口也能侵入,但是青枯病菌一般情况下不会通过叶片的气孔侵入。

2.青枯病菌主要通过根和茎的伤口或次生根的根冠进入植物体,侵染寄主的木质部,病菌一旦侵入寄主组织,即行分裂繁殖,并进入维管束中繁殖并向上移动,分泌产生的胞外多糖和降解植物细胞壁的纤维素酶、果胶酶,使寄主细胞的中胶层遭到破坏,造成导管穿孔板堵塞和维管束解体,影响和阻塞植物内的水分运输,然后在整个维管束中蔓延,引起严童的萎蔫,最终导致烟株死亡。

3.青枯病是典型的维管束病害,根、茎、叶各部位均可受害,但以危害根、茎为主,最典型的症状是枯萎。

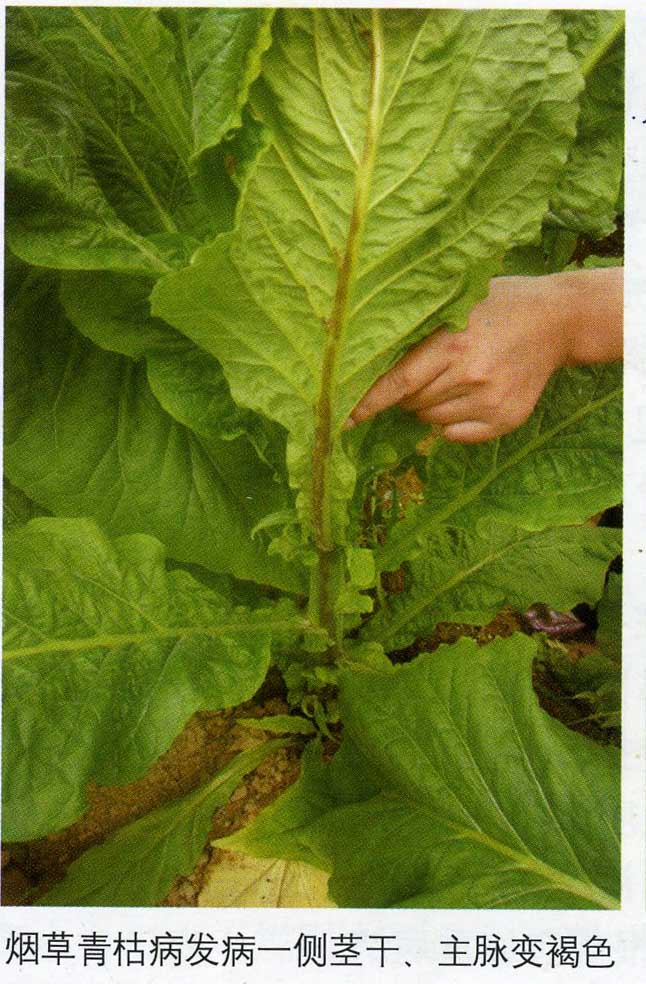

4.发病初期,在晴天中午可见烟株发病一侧1~2片叶凋萎下垂,而夜间可以恢复,萎蔫一侧的茎上有退绿条斑,萎蔫叶片仍为青色,故称为青枯。

5.发病中前期,烟株发病一侧叶片枯萎,无病一侧叶片比较正常,这时拔出根部,可见发病一侧许多侧根变黑腐烂,但另一侧比较正常,呈现典型的“半边疯”症状。

6.随着病情加重,退绿条斑变为黑色条斑,可达烟株顶,发病中期枯萎叶片由绿变浅绿,然后逐渐变黄,大部分叶片萎蔫。有条斑的茎和根部变黑。到发病后期,全部叶片萎蔫变黄,根部全部变黑腐烂,直至整株枯死。

7.将发病烟株茎部横切,可观察到已变为褐色或黑色的维管束,用力挤压切口,可从导管中渗出黄白色乳状黏液,即青枯病菌的“菌脓”。

8.刘勇等( 2007)采用定期挖根调查采样和ELISA检测方法,结果表明,移栽后第5周根部样品首先检测出青枯雷尔杆菌阳性,个别烟株根部出现黑色坏死症状;移栽后第7周根部样品青枯菌检出率达到5007c左右,根部黑色坏死发病率开始快速上升,茎部无明显症状;移栽后第9周,根部发病率达到50%左右,个别烟株茎部出现黑色坏死症状;移栽后第12周,茎部青枯菌检出率、根部发病率和茎部发病率均达到80%以上;根部样品青枯菌检出阳性、烟株根部显症、烟株茎部显症表现出一定的时间顺序,先后间隔约21天。

三、烟草青枯病症状特点

烟草青枯病在移栽期易感病,团棵期以后较易发病;烟草青枯病病菌多从烟株根部的伤口侵入,自下而上发展。烟株叶柄基部含菌量与烟株发病率呈正相关,并在一定的温湿度范围内,烟株的发病率随烟株叶柄基部含菌量的增加而增加。

1.烟草青枯病菌主要在土壤中或土壤中的病株残体中越冬,也可在其他生长着的寄主植物体内及根际过冬。

2.烟草青枯病的主要初侵染源是带菌土壤、病残组织及肥料中的病菌,这些病原菌主要通过灌溉水、流水、人畜、生产工具等带菌传播,中耕培土、打顶抹芽、收摘烟叶及昆虫危害等均能使病菌传播和侵入一并完成。

3.青枯病发生与流行与否,受气候条件、土壤、地形、栽培管理和害虫危害等诸多因素制约,尤以气候因子影响最大。

4.烟草青枯烟草青枯病属于典型的高温高湿型病害,低温高湿或高温低湿都不能导致病害的流行,旬平均气温达到22℃以上时开始发病,病害发生流行最适宜条件为温度30~ 35℃,相对湿度90%以上。

胡吉凤等(2013)认为,温度是引起烟草青枯病发生流行早晚及轻重程度不同的关键因子,它通过影响细胞膜的流动性及运输系统的生理活性(酶催化反应等)来影响微生物对营养物质的吸收能力,而影响细胞的生长繁殖;随着温度的降低或升高,酶活性都会受到影响,菌体生长量都较低,在30 ~ 33℃生长良好,菌体能有效利用营养物质生长。

5.湿度是影响烟草青枯病发病流行的另上重要因素。在温度适宜的情况下,只要土壤相对湿度达90%以上时,病菌就可以侵入危害,7~10天地上部就可以出现青枯病的典型病症。

雨量多、湿度大,病害发展快,危害重;反之,雨量少、湿度低,病害发展受抑制,危害相对较轻。

6.暴风雨或久旱后遇暴风雨或时雨时晴的闷热天气更有利于青枯病病害的发生和流行

一般情况下,水田烟发病较轻,旱地烟发病较重。,土质黏重易板结或土壤含沙量过高都易诱发病害,沙壤土发病发病较轻。通常地势高的烟地发病较轻,地势低的烟地发病较重,低洼积水处更重,田块的入水口或流水经过处也较重。另外,青枯病在偏酸性的土壤发病稍重,在碱性土壤上发病较轻。

7.移栽期对青枯病的发生也有影响。一般移栽期早可使成熟采收期避开发病盛期,造成的损失较小;反之,损失较大。

8.土壤肥力和肥料种类、数量都对青枯病的发生有较大的影响。土壤肥力过大或氮肥过多,易造成烟株营养不协调,生长过于幼嫩,贪青晚熟,降低了烟株自身的抗病性,往往导致该病严重流行。硝态氮对烟草生长有利,铵态氮对烟草生长不利,所以施用铵态氮的地块发病也较重。

9.硼是烟株维管束发育所必需的微量元素,如果烟草生长过程中缺硼,会导致维管束发育不良,顶芽萎缩,植株不壮,易受危害。

10.中耕培土过迟或次数过多或伤根过重均有利于病菌侵入。烟株过早打顶,在雨中或在露水未干前打顶抹芽及各种容易造成伤口的农事操作,都有利于病菌的侵入和传播。此外,地下害虫、线虫及其他根茎类病害危害较重的地块,青枯病发生往往较多。

11.烟草青枯病发病迟早、病害的发生程度与烟叶产量的损失程度关系极为密切,发病越早,损失越大。如果病害始见于烟草的旺长期,一般到烟叶成熟期或还未到成熟期病害就已经达到高峰期,而且发病率始终呈直线上升势头,发病速度往往也快于采烤速度,损失率通常在五成以上。如果到烟叶成熟或成熟后期才开始发病,虽有些田块在收获后期也会出现较高的病株率,但病情指数却不会很高,损失也不会很大。

四、烟草青枯病防控措施

1.合理轮作

烟田合理轮作是防治烟草青枯病的诸多生态控制技术中最为经济有效的措施。针对该病菌为好气性细菌,而且不危害禾本科植物的特点,可实行稻一稻一烟的隔年水旱轮作。旱地烟的轮作间隔年限至少要在3年以上,轮作作物最好选用禾本科作物及甘薯、大豆、豇豆、绿豆等,勿与马铃薯、番茄、辣椒、茄子、花生、芝麻及姜类等作物轮作。

2.合理间作

合理间作对烟草青枯病具有显著的防控效果。

时安东等( 2011)的研究显,烤烟间作花生的烟草青枯病发病率和病情指数分别为33. 3%和24. 82,烤烟间作甘薯的烟草青枯病发病率和病情指数分别为34. 2%和29. 25,烤烟单作的烟草青枯病发病率和病情指数分别为44.7%和39. 05。结果表明,烤烟间作花生或烤烟间作甘薯能显著改善烤烟根际土壤环境,抑制烟草青枯病菌的生长繁殖和传播。

3.种植抗病品种

我国生产上推广种植的NC82、中烟90、岩烟97、云烟87、云烟85等品种对烟草青枯病的耐抗性较强,重病区可根据当地情况选择种植。

品种的抗性强弱受多方面因素制约,一个抗病品种往往在最初几年表现抗病,但随着种植年限延长,病菌致病力改变,抗性将逐年丧失,如K326。此外,有的品种在甲地表现抗病,在乙地则表现感病,如G28在国外被认为是抗性较强的,但在国内则属感病型。

4.合理施肥

1.在烟田施肥时一定要避免施用酰胺态氮,尽量少施用铵态氮,最好采用硝态氮。

2.烟草青枯病是典型的维管束病害,硝酸钾可以促进烟株维管组织的生长,增强烟株的抗逆性。卢洪兴等( 1995)认为,适当提高钾肥施用量可以减轻烟草青枯病的发生。

3.锌、铜、硼、钼和硅等微肥,既能增加烟株抗逆性,又能减少病菌的数量,是防治烟草青枯病的有效措施。

谭军等( 2014)认为,适量补充锌、铜微肥能有效缓解青枯病给烟叶带来的危害。

郑世燕( 2014)验结果表明,在保证烟株正常生长营养的基础上增施钙、硼、镁、钼四种矿质元素可增强烟草对青枯病的防御能力并提高其抗青枯病的特性,可在一定程度上推迟、延缓青枯病的发病。

4.合理施用有机肥,可改善和修复土壤生态环境,提高土壤和烟株自身抗御病害的能力,减少肥料和化学农药使用,改善烟叶品质和实现烟叶生产的可持续发展。

a.张永春等(2007)的研究表明,使用堆沤圈肥的土壤对青枯病的发生具有一定的抑制作用,可推迟烟草青枯病始发病期,降低发病程度。

b.万惠霞等(2007)在烟草移栽时穴施不同生态炭肥,能增强烟株根围土壤淀粉酶、蔗糖酶、纤维素酶活性,提高土壤可培养细菌数量和有机碳含量,显著提高烟株对青枯病的抗性;烟草移栽时穴施生态炭肥40kg/亩对烟草青枯病的防控效果达85%以上。

c.添加有短芽孢杆菌的生物有机肥能抑制土壤青枯菌的增长和促进植物生长。在植烟土壤施用一些外源物质可以改良烟草根际土壤,对烟草青枯病有明显的防控作用。

天.龚明胜等( 2013)认为,在酸性土壤中施用生石灰50 ~ 200kg/亩(根据pH值调控),可减少对青枯病病菌传播机会,对烟草青枯病有明显的防控作用。

e.施河丽等( 2015)的研究结果表明,施用草木灰300 ~ 1200kg/亩,有利于改善植烟土土壤环境,提高土壤pH值,增加土壤中放线菌数量,降低土壤中青枯病病原菌数量,对烟草青枯病的防控效果达49. 30%一 69. 03%。

5.适宜移栽

a.杨承等( 2013)的研究结果表明,移栽期提前或推迟均加重烟草青枯病的发生;适宜移裁时期可使烟苗避开发病高峰时期,有效防治烟草青枯病。

b.谢廷鑫等( 2014)研究了带营养土高茎深栽、穴窝深栽和常规移栽方式对烟草青枯病发病率的影响。结果表明,穴窝深栽可降低青枯病的发病率,加快烟苗返苗,促进大田前期根系发育,有利于打顶后各项农艺性状指标的优化,且节省移栽环节用工成本,提高烟叶产质量。

c.刘天波等( 2012)研究认为,烤烟移栽密度较大和较小时,烟草青枯病发病程度都增加;烤烟移栽密度为1 200株/亩时烟草青枯病发病程度最低。分析其原因,可能是青枯病随着烤烟移栽密度的增加,除了根系和叶片接触感染病害的机会增加,发病程度都增加外,一定的移栽密度又使叶面积系数增加,减少了大田后期阳光对垄体的直接照射和雨水对垄体的直接冲刷而造成的高温、高湿和土壤的板结,推迟和减少青枯病的发生。

6.适宜栽培覆盖模式

采用适宜的栽培覆盖模式,能够创造出有利于烟株生长的土壤微生态环境,提高了烟株的抗病性,从而可有效地防治烟草青枯病。

种斌等( 2011)通过田间膜覆盖、水稻秸秆覆盖及黑麦草等覆盖对连作烟草青枯病的防治效果,并分析了不同覆盖模式对土壤青枯菌、细菌、真菌和放线菌种类及数量的影响,结果表明:膜草覆盖和前膜后秸覆盖均能有效防治烟草青枯病,在移栽后4周和采收末期的防效均达到65%以上,单一黑麦革覆盖或单一秸秆覆盖的防效仅为32% ~ 62%。

不同覆盖模式对土壤微生态的影响效果不同,盖膜和种植黑麦草处理,其移栽后1周、4周的相对抑菌率均达75%以上,前膜后秸在栽后1周、4周的相对抑菌率均达到74%以上;膜草覆盖和前膜后秸均能增加土壤可培养细菌的种类,但对真菌和放线茵的种类影响不大;膜草覆盖和前膜后秸两种覆盖模式在防治青枯病方面具有较高的实用价值。

7.良好田间管理

推行高起垄栽培技术,以利于排水;完善排灌设施,做到排灌分家,防止串灌浸灌,可减少病菌传播机会;大田前期发现青枯病病株应立即拔除,带出田外集中销毁,以减少病菌传播机会;并撒施少许石灰对病穴消毒。不要将病株随地乱扔,以减少病菌传播蔓延的机会;烟叶采收完毕后,将病株连根拔起集中处理,不可将病株还田作肥料用。