技术资料,点击播放按钮观看

烟青虫分布于东北、华北、东南、南部和西南各地,其中以黄淮烟区、西南烟区的四川、贵州等地发生为害较重。

一、烟青虫为害特点

烟青虫属钻蛀性茎叶害虫,蛀食烟茎、烟叶,防治难度有以下三点:

1.烟叶表面既有毛又有油,喷药后真正的叶实体却极少沾上药;

2.烟青虫体表有蜡质层不沾药;

3.单一杀虫剂使用,易产生抗药性。

二、烟青虫形态特征

烟青虫的雌蛾前翅棕黄色,雄蛾灰黄绿色。前翅斑纹较为清晰,内、中、外横线均为波纹状细纹。眼状环纹位于内横线与中横线间,黑褐色;中横线的上半分叉,褐色的肾状纹即位于分叉间。后翅近外缘有1条黑色宽带,内侧有l条黄褐色至黑褐色斜纹。腹部腹面无黑色鳞片。

1、成虫。成虫体长15~18mm,翅展27~35mm,黄褐色或黄色。复眼暗绿色。翅黄褐色,前翅具黑褐色波状细纹3条,亚基线及中横线间有1条黑褐色眼状纹,中横线上半分叉,分叉间有1个肾状褐纹,外横线外方有2条较宽的褐色带,缘毛先端白色。

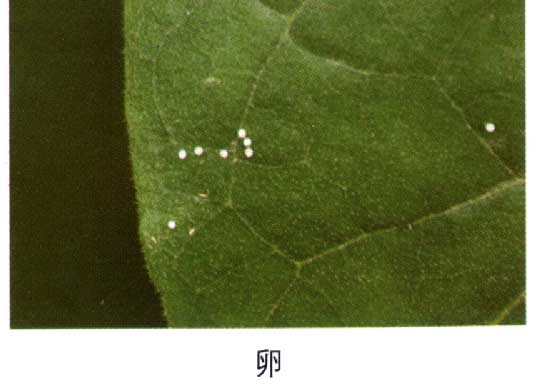

2、卵。半球形,高0.4~0.5mm,初产时乳白色,数小时后变为灰黄色,近孵化时变为紫褐色。

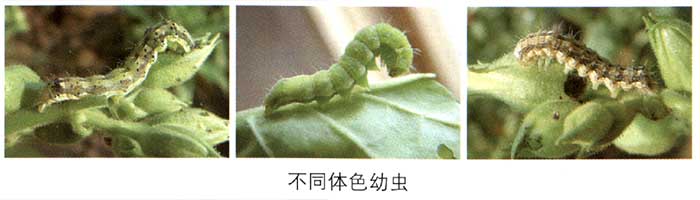

3、幼虫。初孵幼虫体长平均2.0mm,铁锈色。老熟幼虫31~41mm,幼虫体色因食物或环境条件的变化而变化,体色变化较大,一般夏季为绿色或青绿色,秋季多为红色或暗褐色。头部黄褐色。体背有背线1条,气门上线和气门下线各2条。

4、蛹。体长15~18mm,纺锤形,化蛹初期为深绿色,后变为红褐色至深红色,腹部末端有黑刺1对。

三、烟青虫为害规律

1.东北烟区每年发生2代,山东、河南、陕西等地3-4代,安徽、云南、贵州、四川、湖北等地4-6代。

2.烟青虫在各地均以蛹在土中越冬,越冬代成虫于5月下旬~6月上旬出现产卵盛期;2~4代产卵盛期分别在6月上中旬~7月上、中旬,7月上旬~8月上、中旬,8月上旬~9月上旬。3.第一代至第三代主要危害春、夏烟;第四代则危害夏烟花朵、果实,其中以第二、第三代危害烟草最重。

4.成虫一般在晚上8~11时羽化和交配。成虫寿命5~7天,白天潜伏在叶背或草丛中,夜间或阴天活动,觅食花蜜补充营养,对糖、蜜趋性强,对杨树枝把也有较强的趋性,但对灯光趋性较弱。

5.成虫一般交配1~3次,多在夜间产卵。卵散产于烟株中、上部叶片正、反面具茸毛处及嫩芽、嫩茎上,后期多产在花和果实上。每雌可产卵600多粒,多者1500粒。

6.初孵幼虫具有取食卵壳、吐丝下垂和昼夜取食的习性。在嫩叶上剥食叶肉,仅留表皮,形成小窗斑。2龄后咬食叶片呈小孔洞。3龄后白天潜伏在烟叶下或土缝中,夜间、清晨和阴天取食。3龄后食量剧增。大龄幼虫假死性和互相残杀习性明显。幼虫老熟后,入土吐丝连缀土粒做室化蛹。

7.影响因素。7~8月均温高于30℃,相对湿度低于80%发生轻。生产上植株生长茂密植株高大的烟田、温、湿度适宜,卵量显著多,易大发生。

8.天敌主要有拟澳洲赤眼蜂、松毛虫赤眼蜂、唇齿姬蜂、螟蛉悬茧姬蜂、甘蓝夜蛾瘦姬蜂、日本黄茧蜂、螟蛉绒茧蜂、广大腿小蜂、龟纹瓢虫、异色瓢虫、七星瓢虫、中华曲胫步甲、大草蛉、中华草蛉、白僵菌、苏云金杆菌等。

四、烟青虫防治技术

1.冬耕灭蛹。秋末冬初至早春进行深耕冬灌灭蛹,压低越冬虫源。

2.在发生量较少时可捕杀幼虫,于阴天或清晨,检查嫩叶,如发现有新鲜虫孔或虫粪时,随即找出幼虫杀死。

3.及时打顶抹杈,控制腋芽数量,减少成虫产卵。

4.烟田内种植玉米诱集带,诱蛾产卵,然后集中消灭。

5.合理密植,加强肥水调控管理,防止生长过旺诱虫重发。

6.利用烟青虫的趋光性,在烟田内每50亩地设黑光灯一盏,诱杀成虫。

7.杨树把诱集,取10〜15枝两年生半枯萎杨树枝(长约60〜70厘危害米)捆成一束,竖立在田间地头,高出烟株15〜30厘米,每天日出前用网袋套住枝把捕捉成虫。杨树枝把每周需换1次,以保持较强的诱虫效果。

8.性诱剂诱杀成虫,取直径30〜40厘米的水盆,盆中装满水并加少许洗衣粉,盆中央用铁丝串挂性诱芯,诱芯距水面1〜2厘米,诱芯凹面朝下,将制成的诱捕器置于用木棍做成的简易三角架上,然后放在烟株行间,略高于烟株。诱芯每20天更换1次。

9.利用成虫的趋化性,用糖醋液(糖:酒:醋:水=6:1:3:10)或甘薯、豆饼发酵液加入少量敌百虫,放置烟田诱杀成虫。

10.危害在烟青虫幼虫3龄以前用90%万灵可溶性粉剂3000倍液、或25%西维因乳油200〜500倍液、40%乙酰甲胺磷乳油500〜1000倍液、2.5%溴氰菊酯4000倍液、90%晶体敌百虫1000倍液、80%敌敌畏1000〜2000倍液、50%杀螟松500〜1000倍液、50%辛硫磷500〜1000倍液,每亩50~75千克进行喷雾防治。在卵孵化盛期也可喷施苏云金杆菌、苦参碱等生物制剂进行防治。